ROSAS Y EL ‘ANTIRROSISMO’ DE FEDERALES Y FAMILIARES LUEGO DE CASEROS

Gonzalo V. Montoro Gil

*

Sumario: I.-Introducción II.-Ex Funcionarios Federales Y Su Postura Luego De

Caseros III.-Familiares De Juan Manuel Y Su Postura Luego De Caseros.- IV.-Vida

De Rosas En El Exilio- V.- Repatriación De Sus Restos Y Reivindicación

Histórica.-VI.- Fotos de Albumes Familiares.-VII-Bibliografía De Consulta

I.-INTRODUCCIÓN

Para la

realización de este trabajo he consultado diversas fuentes documentales, tanto

formales como informales, con el fin de conocer y compartir aspectos poco

tratados o inexplorados de la vida cotidiana de Don Juan Manuel de Rosas, así

como de sus familiares, amigos y enemigos, especialmente desde la batalla de

Caseros en adelante. Además, se analizan las actitudes que sus contemporáneos

tuvieron hacia él.

Mi

investigación se basa en distintos libros y materiales de diversos autores, y,

en calidad de descendiente directo, he recurrido también a relatos transmitidos

oralmente dentro de nuestra familia, que han pasado de generación en

generación.

Este

estudio se complementa con fotografías —algunas de ellas inéditas y hasta ahora

desconocidas para el público— pertenecientes a la familia o cedidas

generosamente por ellos o por terceros.

En esta

síntesis, por un lado, intentaremos revelar aspectos menos conocidos de la

biografía de Rosas, como sus detalles domésticos y su relación con la familia y

antiguos federales; y por otro, buscamos comprender el “antirrosismo” que

algunos de sus descendientes han manifestado.

II.-EX

FUNCIONARIOS FEDERALES Y SU POSTURA LUEGO DE CASEROS

Sabemos

que, por preservar “su piel” y por intereses materiales, muchos de quienes se declaraban

fervientes “rosistas” y juraron defender la patria traicionaron sus propias

palabras apenas días antes, o incluso pocas horas después, de la batalla de

Caseros.

En

Inglaterra, Juan Manuel de Rosas (J.M.) se mostró ensimismado y dolido por la

conducta de aquellos en quienes más confiaba y que finalmente lo traicionaron.

Aquellos que silenciaron su nombre, lo ignoraron a él y negaron lo que había

hecho por ellos y por la Nación.

Lo que

más lo sorprendía y dolía no era tanto la actitud de sus enemigos unitarios, de

quienes ya conocía bien sus pensamientos y acciones, sino la traición de los

federales que lo habían abandonado, como el General Ángel Pacheco, Felipe Elortondo, Rufino de Elizalde, Pastor

Obligado, Saturnino Segurola, Pedro José Agrelo, entre otros.

Muchos de

estos antiguos federales, que se habían beneficiado durante el gobierno de

Rosas, tras su derrota no sólo le negaron solidaridad, sino que llegaron a

crucificarlo con su silencio y denostarlo para conservar sus bienes y sus

vidas. En ese grupo destacan el canónigo Miguel

García y Saturnino Segurola,

quienes no dudaron en “cambiar de bando” apenas triunfó Urquiza.

Fue

traicionado especialmente por federales de buena posición social y económica,

encabezados por el General Ángel Pacheco.

Es

necesario considerar el contexto histórico: ser federal en esos tiempos

turbulentos tras la batalla de Caseros exigía un carácter fuerte y una

convicción sólida en los ideales, para resistir el embate social del triunfante

unitarismo, que imponía un riesgo real de caer en desgracia o incluso ser

ejecutado sin juicio.

Pero,

como siempre, los Judas han existido.

Entre

algunos familiares, principalmente los Anchorena

—primos segundos de Rosas que crecieron económicamente en su época—, se destaca

que nunca ejercieron cargos políticos durante el gobierno de Rosas. El mismo

día que cayó, le dieron la espalda para unirse a Urquiza y conservar así sus posesiones y tal vez sus vidas, una

conducta triste y lamentablemente común aún hoy en nuestra tierra.

Sobre

ellos, J.M. se expresó con dureza: “¡Esos Anchorena! Y muy especialmente el tal

don Nicolás. ¡Qué hombre tan malo, impío, hipócrita, bajo, asqueroso e

inmundo!”. Así refleja la profunda decepción que sentía hacia algunos parientes

que lo abandonaron luego de Caseros.

Un caso

particularmente notable es el de Felipe

Elortondo, director de la Biblioteca Pública durante todo el gobierno de

Rosas, quien, apenas cayó el Restaurador, rindió homenaje a Urquiza para

conservar su cargo.

Quizás

sea uno de los traidores más impúdicamente expuestos en nuestra historia, junto

a Rufino de Elizalde y Pastor Obligado, como veremos más

adelante.

Estos

federales “rosistas” que, dada la violencia posterior a Caseros —con numerosos

asesinatos y fusilamientos— se volvieron porteñistas, integraron un grupo que

unió a unitarios y antiguos federales de Buenos Aires contra los federales del

interior. Entre ellos estuvieron personajes que hasta poco antes habían sido fieros

rosistas, como los Anchorena, Pastor

Obligado, Rufino de Elizalde, Agrelo y Vélez Sarsfield.

Estos

últimos cuatro fueron, tras la caída de Rosas, los principales impulsores para

declararlo “reo de lesa patria” y confiscarle sus bienes.

Pastor Obligado,

ferviente partidario de Rosas, se transformó tras Caseros en un cobarde

traidor: en 1853 fue nombrado gobernador de Buenos Aires, se volvió liberal y

ordenó procesar y fusilar a decenas de amigos y antiguos federales rosistas,

entre ellos al General Jerónimo Costa, fusilado el 2 de febrero de 1856 por

mantener la dignidad de defender la soberanía nacional.

Los

historiadores coinciden en que las razones por las cuales muchos fervientes

sostenedores de Rosas cambiaron de bando sin asomo de vergüenza son “eternas”

en la historia: dinero, cobardía, miedo, resentimiento, ansias de poder, bajeza

moral, maldad e instinto de conservación, entre otras.

Paradójicamente,

quienes rechazaron la confiscación de los bienes de Rosas, reconociendo su

honestidad fiscal y patrimonial, fueron Félix

Frías, Carlos Tejedor y Salvador María del Carril —todos ellos opositores

que, sin embargo, destacaron su honradez. ¡Qué paradoja de nuestra historia!

El

resultado de la votación en la Asamblea Legislativa fue 21 votos a favor de la

expropiación y 12 en contra.

Otra

incongruencia fue Adolfo Alsina,

junto a Vicente Quesada (padre del historiador Ernesto Quesada, quien más tarde

reivindicó a Rosas), quienes promovieron la confiscación del patrimonio de J.M.

Aquí aparece una singularidad: con el tiempo, el nieto de Rosas, J.M. León, se

convirtió en socio político de Alsina, principal ideólogo de la incautación

ilegítima de los bienes de su abuelo. ¿Quién lo entiende?

Recordemos

que Valentín Alsina se casó en 1827

con Antonia Maza, hija del abogado Manuel Vicente Maza y hermana de Ramón Maza;

ambos, originalmente federales que luego traicionaron a Rosas y fueron

asesinados. Esto podría explicar el profundo odio de los Alsina hacia Rosas.

Otra

contradicción es Máximo Terrero: mientras él era cónsul paraguayo en Londres,

su sobrino político J.M. León combatía a las órdenes de Mitre y Urquiza en la

guerra contra Paraguay.

De todos

modos, hubo honrosas excepciones que acompañaron a Rosas en esos momentos

difíciles, más allá de sus familiares: algunas de sus hermanas, el General José

de San Martín, Lorenzo Torres (con sus matices y dobleces), los Costa, Mariano

Balcarce, Tomás Guido (con sus matices), Pascual Echagüe, los Terrero, Lucio N.

Mansilla (también con sus matices), Roxas, Patrón (fundador del Banco de la

Provincia de Buenos Aires en 1836, hecho hoy casi olvidado), Dalmacio Vélez

Sarsfield (en su vejez, después de haberlo combatido), los descendientes de

Martiniano Chilavert (fusilado tras Caseros), los Ezcurra, la esposa de Facundo

Quiroga, su amiga Eugenia Castro y especialmente Josefa Gómez, quien le

escribió frecuentemente y luchó años por su reivindicación.

Aunque

Lorenzo Torres y Lucio N. Mansilla tuvieron luces y sombras tras la derrota de

Rosas, como veremos más adelante.

Así se escribe

nuestra historia: las circunstancias ofrecen explicaciones, pero nada de lo que

se pueda decir alterará los hechos. Y muchas veces, las verdaderas motivaciones

permanecen encerradas en el silencio de sus pensamientos.

J.M. de

Rosas fue el único al que se le confiscaron sus propiedades tras Caseros.

Quienes

prosperaron durante su gobierno, incluso familiares directos e indirectos —como

Manuelita (aunque sí indirectamente al confiscarse los bienes de su padre y de

su madre), Lorenzo Torres, Felipe Arana, Ángel Pacheco, Lucio N. Mansilla o los

Terrero— no sufrieron confiscación alguna y lograron adaptarse a los nuevos

tiempos, con mayor o menor dificultad.

Aunque

nos sorprenda que tantos federales “de primera hora” se convirtieran de golpe

en “antirrosistas”, debemos entender que muchos temían perder sus rangos,

fortunas o vidas, además de que tenían lazos familiares complejos con distintos

personajes de la época.

Uno se

pregunta cómo tantos fanáticos defensores de Rosas, que lo ensalzaron durante

veinte años, pudieron “olvidar” tan rápido sus convicciones políticas.

Hubo de

todo: quienes se acomodaron políticamente para salvar sus vidas, quienes

tuvieron razones afectivas —como José

Mármol, rechazado por Manuelita— y otros personajes, como Rivera Indarte, de moral cuestionable,

que intentaron aprovechar su adhesión a Rosas para fines personales, sin éxito.

Por

cierto, Rosas no perdonaba ni la traición ni la adulación, en sus familiares

CHIVILÓ hace un breve resumen de este personaje, José Mármol, que tanto

daño causó a su patria, traicionándola cuantas veces pudiese.

“…fué un fervoroso

y exaltado federal y rosista a tal punto que escribió entre otras piezas el

"Himno Federal", el "Himno de los Restauradores", además de

escribir en varios periódicos de Buenos Aires, donde toda alabanza a los

federales y a Rosas es poca, incluso publicó una biografía del Gobernador, con

el retrato de este al frente. Creyendo que su adhesión al sistema federal y a

Rosas, lo ponían a salvo de todo, cometió varios delitos por los cuales primero

fue separado de la Universidad en setiembre de 1831, a la que reingresó a su

petición para "recuperar su honor", a mediados de 1832.

Posteriormente fue acusado de robar la corona de la Virgen de Nuestra Señora de

las Mercedes y de otros hurtos y fué puesto en prisión en un pontón. Después de

recobrar la libertad se exilió en Montevideo y desde allí, como por arte de

magia se puso al servicio de los unitarios y desde entonces comenzó a escribir

contra quien tiempo antes había alabado de todas formas.

“La exaltada

adhesión de Rivera Indarte al sistema federal y a Rosas, no lo puso a cubierto

o a salvo de la sanción penal que le cupo por haber violado la ley.

Podemos afirmar

también que el Gobernador de Buenos Aires, era más estricto respecto de los

federales que con los enemigos unitarios”.

Era muy común que a mediados del siglo XIX, las familias pudientes de

Buenos Aires, compraran prendas o artículos suntuarios o adornaran sus casas

con bienes procedentes de Inglaterra. La familia del Gobernador Rosas no era

una excepción. Esos artículos debían abonar los correspondientes derechos de

aduana y aquí tampoco ni el Gobernador ni su hija tenían ningún tipo de

privilegio, sino todo lo contrario.

LASCANO nos da una pista, diciendo que “..no es posible desconocer que en esas Corporaciones [por la

Sociedad Popular Restauradora], como en

las masas populares en general, hubieran federales incondicionales y de buena

fe, como pseudos rosistas y fanáticos especulativos, pero no se olvide que el

fanático y especulador político, son parásitos prontos a adherirse a todo

cuerpo del cual puedan nutrir sus hambres, sus vicios o sus ambiciones. Es un

apéndice fatal de todo hombre con autoridad”. ‘Nihil novum sub sole’.

El propio Alberdi en carta a Máximo Terrero el día 30 de Abril de 1863

le dice sobre los antiguos ‘rosistas’

que conservaron aun después de la caída del gobierno nacional de Rosas, su

poder y su fortuna y que nada han hecho para reivindicar al gobierno al cual

pertenecieron y juraron defender:

“Qué personas lo acompañaron en su

Gobierno como amigos y servidores oficiosos, como legisladores, ministros,

guerreros, publicistas, consejeros, cortesanos: ¿dónde están hoy? ¿qué posición

tienen ?"

En fin, debemos tener en cuenta –como dice MARTI-que en las primeras

horas, días luego de Caseros, la gente le dio la espalda a Urquiza,

encerrándose en sus casas y manteniendo las ventanas y puertas cerradas, pero

luego “…los habitantes de Buenos, aún sin

querer a Urquiza y estando cansados de tantas presiones políticas, esperaran

silenciosamente una paz definitiva, Desde entonces, un sentimiento de

ambigüedad reinó voluntariamente, hubo también bastante hipocresía como la que

sostuvieron muchos rosistas, quienes estuvieron proclives a cambiar de bando”..

Tengamos presente ciertos hechos que nos sugieren un interrogante: ¿Cómo

puede entenderse que Tomas Guido, apenas cayó el gobierno de Rosas fue nombrado

por Urquiza embajador en Río de Janeiro?. ¿Que socios, amigos y funcionarios y

conspicuos federales como Anchorena, Bernardo de Irigoyen, Felipe Arana, Manuel

Moreno, Lorenzo Torres, etc tuvieran cargos públicos luego de haber sido

funcionarios ilustres o estar bajo la protección del gobierno de la

Confederación Argentina durante tantos años. Cargos públicos algunos con el

nuevo gobierno golpista de Urquiza y otros bajo el ala del gobierno de la

separatista Buenos Aires?.

Una serie de hechos sucedidos y teniendo en cuenta lo tormentoso e inestable de la política argentina

coadyuvaron a ello.

Como cita MARTÍ en un enjundioso análisis “Los ex unitarios que ahora conformaban la nueva burguesía de la

Argentina, no tardaron en afianzar sus lazos políticos y económicos muy a gusto

de los intereses portuarios. Los nombres de quienes habían sido ‘perseguidos’,

son demasiado conocidos para que deba yo ahonden más detalles.

“De modo que, con

esta apreciación conceptual podemos ligeramente convenir que todos aquellos que

volvían a la ciudad de Buenos Aires estaban fervientemente inclinados por la

apertura del puerto como premisa fundamental para establecer un sistema de

libre comercial de libre importación de capitales. Estos hombres no tardaron en

apoderarse de la prensa y entonces comenzaron tejer sus maquinaciones y

tergiversar los hechos para favorecerse política y económicamente.

“Por eso a la hora

de decidir las cosas muchos de los ex convencidos rosistas que antes apoyaban

al Restaurador, inspirados en la necesidad de mimetizase con la naciente

estructura victoriosos, se alinearon prontamente integrando , la cabeza

política primero junto a los servidores de Urquiza y luego en la oposición.

“En este caso

estaban Nicolás Anchorena, Domingo F. Sarmiento, Adolfo Alsina, Vicente F.

López, Félix Frías y José María Gutiérrez. …La salida de Rosas del poder no

provocó otra cosa que disolución de la línea política que antes la

caracterizara…. de modo que a la caída de Rosas, algunos federales ex ‘rosistas’ se

volcaron a Urquiza y los otros en una minoría porteña favorecieron la creación

de un partido localista ex unitario que priorizaba sostener los derechos de la

ciudad-puerto Buenos Aires. Allí se juntaron intereses económicos que habría de

estructurar la base del nuevo poder político”.

Analicemos

la división que se produjo entre los federales tras la derrota de Caseros, que

se fragmentaron en varios grupos según sus intereses particulares, ante la

ausencia de la figura que los cohesionaba y que en ese momento se encontraba

exiliada.

En primer

lugar, está el grupo que se cobijó bajo el ala de los porteños unitarios,

optando por ellos porque —al menos, pensaban— compartían ciertos intereses

comerciales comunes. Preferían mantener alianza con los porteños antes que con

Urquiza, quien, para ellos, representaba una figura traicionera: había

entregado a Rosas, ordenado el asesinato de Santa Coloma, Martiniano Chilavert

y cientos de soldados de Aquino. Además, era conocido como contrabandista,

ladrón de fondos públicos y avaro. El entrerriano no inspiraba demasiada

confianza.

Si

Urquiza había traicionado a Rosas, bien podía traicionar a quienes le siguieran

(y, de hecho, así fue). El miedo y la imperiosa necesidad de salvar su

patrimonio —y quizás también su pellejo—, junto con la convicción de que no

habría marcha atrás para el federalismo, fueron elementos clave, conscientes o

inconscientes, que motivaron a estos funcionarios y federales, acostumbrados a

disfrutar de los privilegios del poder, a adoptar estas actitudes. No había

nada nuevo que descubrir.

Debe

considerarse, además, que en Buenos Aires residía una numerosa población

extranjera —franceses, ingleses, españoles, entre otros— que tenía poca

identificación nacional y para quienes mantener sus comercios y propiedades era

la prioridad máxima.

Por otro

lado, la alta burguesía y los estancieros, aunque podían sentir un mayor

sentido de pertenencia a la patria, priorizaban también la preservación de sus

bienes. Durante el gobierno de Rosas, ambos intereses coexistían, puesto que el

orden imperante en la ciudad y la pacificación en el campo —donde muchos

poseían tierras y haciendas— eran esenciales para el desarrollo de sus

intereses comerciales y ganaderos.

Rosas

había impuesto en Buenos Aires un clima de tranquilidad administrativa que

beneficiaba no solo a los grandes poseedores sino también a una porción de la población

antes abandonada, que bajo el gobierno de la Confederación Argentina halló

trabajo y seguridad para sus familias. La soberanía nacional estaba presente y

sus efectos permeaban todos los estratos sociales y la vida cotidiana de la

Confederación.

Por ello,

cuando cae el gobierno de Rosas, y con él la soberanía nacional, la clase

dirigente de Buenos Aires y la incipiente burguesía pensaron —al calcular la

situación— que, aunque hubiera cambios políticos, sus intereses permanecerían

intactos, coexistiendo con los de los unitarios expatriados que retornaban;

después de todo, muchos pertenecían a las mismas familias.

Fue un

error creer que esto sucedería sin mayores conflictos. Buenos Aires se separó

durante una década de los restos de una Confederación Argentina que languidecía

y daba sus últimos estertores.

En este

contexto, coexistían ex federales con unitarios repatriados, debido a que sus

intereses comerciales se volvieron comunes. Así, antes que federales o

unitarios, eran porteños.

Entre

estos nuevos aliados del porteñismo se encontraban antiguos federales, hasta

hacía poco fervientes seguidores de Rosas, como Manuel Moreno, Ángel Pacheco, Lorenzo Torres y Nicolás Anchorena.

Al principio, también estaba Antonino Reyes, pero pronto, al advertir el error

cometido, renunció a sus cargos y se unió a las filas urquicistas,

considerándolo el mal menor.

En tal sentido MARTÍ hace ver que “Ahora el jefe entrerriano podía contar con

nuevos apoyos ya que era favorecido por los grupos económicos que se habrían

consolidado bajo el paraguas del poder rosista. Estos grupos de acaudalados

estancieros, más ganaderos que otra cosa no

tuvieron empacho en saltar el cerco y proclamarse fervientes y decididos

partidarios de Urquiza. En lo sucesivo, el caudillo entrerriano modificó su

actitud con respecto a los opositores rosistas que habían defendido Buenos

Aires. Trató por todos los medios de ganarse su aprecio y de atraerlos a sus

huestes, al fin y al cabo eran tan o

mejores federales que muchos de sus seguido res, sobre todo los jefes más

cercano. Cuando Urquiza se percató que habla estallado una división profunda en

la conducción política de Buenos Aires, no tardó en sacar sus! réditos y actuar

con maniobras seductoras basadas en el convencimiento. Su propuesta continuó

siendo la necesidad de una Constitución que produjera la unidad de todas las

provincias de manera orgánica”.

En fin, la cantinela de la Constitución como ‘caza-bobos’ era utilizada

una vez más como canto de sirena..

Y juega principal papel en todo esto tanto Rufino de Elizalde otrora feroz obsecuente del gobierno rosista

hasta el mismo día de Caseros como Vicente

López y Planes, otro de los principales funcionarios del gobierno federal

durante más de 20 años, que al día siguiente de la batalla de Caseros fue

nombrado por Urquiza Gobernador provisorio, empezando a desdecirse y

desprenderse tristemente de todo su pasado ‘rosista’, en menos de 24 hs.

‘olvidando’ (sic) todo su pasado político en un santiamén, siendo, y es bueno

decirlo, uno de los mejores intelectuales políticos en el Gobierno de la

Confederación Argentina, conjuntamente con Anchorena.

Ahora, dolorosamente José María ROSA nos patentiza algo que parecía o se

vislumbraba obvio: a la falta de patriotismo de los Unitarios y su ceguera y

estrechez de grandeza, se le suma la falta de clase administrativa leal y capaz

durante el gobierno de Rosas que obligaba al Restaurador a cargar sobre sus

hombros toda la tarea administrativa de la Confederación por más nimia que

fuese. Cuestion que no le sucedía al Imperio del Brasil.

“Su acción política -valga el

ejemplo de Rivadavia- se consagró a reformas edilicias, mejoras educativas o

beneficios comerciales foráneos, mientras San Martín no podía continuar, falto

del apoyo y el dinero de Buenos Aires la campaña del Perú, Brasil se

incorporaba la provincia Oriental, se segregaba el Alto Perú y se consolidaba

el alejamiento del Paraguay. Sus congresos discutían la excelencia de ésta o de

aquella constitución a copiar de Francia o de Estados Unidos, mientras las

provincias combatían entre sí y el enemigo exterior arrebataba las fronteras.

“No era el momento

de reformar el Estado, sino de salvar y consolidar la Nación. No podían saberlo

porque no sentían la nacionalidad: su concepción política no iba más allá del

Estado es decir, lo formal, lo transitorio; no veían a la Nación la esencia, lo

perdurable. Su gran problema era importar una constitución que dejare -a

trueque de la entrega a la economía extranjera- intactos sus beneficios

sociales y políticos de clase privilegiada.

“El drama

argentino fue carecer de una clase dirigente. Un gran jefe y un gran pueblo no

bastan para cumplir un destino. Solamente con una categoría de hombres capaces,

consagrados y plenamente identificados con su patria, puede cristalizar una

gran política.

“En 1834 Rosas se

negaba a aceptar el gobierno "porque la administración es unitaria, y los

federales no tienen aptitudes para la función pública": un partido de

gentes muy altas o muy bajas no daba colaboradores eficientes, y a la burguesía le faltaba la primera virtud -el

patriotismo- para usarla en beneficio del país.

“De allí, tal vez,

la omnipresencia de Rosas en todos los actos de gobierno. Sus ministros eran

amanuenses y no tuvieron gravitación mayor en su obra, estrictamente personal.

Muerto Tomás de Anchorena en 1847 –su pariente y consejero escuchado- la

soledad de Rosas sería completa.

“Sin embargo lograría

formar la mejor representación diplomática tenida jamás por la Argentina: Guido

en Río de Janeiro, Sarratea en París, Manuel Moreno en Londres, Alvear en

Washington. Tuvo excelentes diputados en la Junta De Representantes (Lorenzo

Torres, Baldomero García) y jueces íntegros en la cámara de justicia (Vicente

López, Roque Sáenz Peña).

“Pero le faltaron

colaboradores eficientes en las tareas administrativas que interpretaran y

comprendieran su pensamiento político. Manuel Insiarte o Felipe Arana no siempre

acertaban que el móvil de la política es algo más que detentar el poder.

“La verdad es que

la poderosa personalidad de Rosas y su enorme capacidad de trabajo eran toda la

administración en la casona de la calle de San Francisco o en la quinta de

Palermo. De Angelis lo advertía a Guido con excesiva sinceridad el 12de abril

de 1849: "El señor gobernador tiene sobrados motivos para mandarnos a

todos a la p... que nos parió. Es el único hombre puro, patriota y de buena

voluntad que tenemos. Si él falta, todo se lo lleva la trampa, y no es posible

que él lo desconozca. ¿Qué sería del país?"

“Un hombre solo

por grande que sea, su laboriosidad, inteligencia o penetración de los negocios

públicos, no puede sustituir a la labor coordinada, metódica, dedicada, de un

equipo de hombres capaces y patriotas. Carece de su eficiencia y es incentivo

para los ambiciosos que quieran heredarlo. Esa fue la ventaja de la

aristocracia de Brasil, categoría de hombres movidos por su amor al Imperio y

defensa de su posición social y económica.

“Descansaba sobre

el jefe todo el trabajo administrativo, pero no era posible otra forma de

gobernar. Angelis escribe a Guido el 27-1-50, comentando la renuncia de Rosas

de ese año: "El general Rosas no puede sustraerse al peso que lo oprime.

Este es su destino, y por más duro que sea, tiene que cumplirlo.

“Lo que él dice es

cierto: su salud desfallece y su vida misma está amenazada. Todo el peso de la

administración, en sus pequeños y grandes detalles, descansa sobre sus hombros

y, lo que es más, sobre su responsabilidad. Las faltas de los empleados, los

abusos que cometen, su misma ineducación, todo se pone en cuenta del gobierno y

se atribuye a su descuido, y hasta a su connivencia."

CHIVILÓ sobre el tema lo condensa

en un párrafo: “Inmediatamente después de

Caseros, retornan a Buenos Aires, los unitarios emigrados, quienes comienzan a

tener gravitación importante en el nuevo gobierno de Buenos Aires. Vicente

López y Planes, como dije, antiguo ‘rosista’, y que había escrito poemas laudatorios

a Rosas, se convierte de la noche a la mañana, en ‘antirrosista’ y a instancias

de su hijo –Vicente Fidel– y de otros unitarios, a pocos días de Caseros, esto

es el 16 de febrero de 1852,por decreto ordena que “Todas las propiedades de

todo género pertenecientes a Don Juan Manuel de Rosas, y existentes en el

territorio de la Provincia, son de pertenencia pública”, ello importaba ni más

ni menos que la confiscación de todos los bienes del ex dictador”..

Es el propio Vicente López y Planes, - juez y eminente político durante

todo el gobierno de Rosas- como tantos

otros aquellos que se deshacían en loas permanentes a J.M. de Rosas y que

durante décadas usufructuaron de los beneficios del poder del Estado, no

trepidaron EL MISMO DÍA DEL 3 DE FEBRERO DE 1852 en presentarse y rendirle pleitesías a Urquiza, sea por miedo

a perder su vida, sus bienes, sea para adaptarse sibilinamente a los nuevos

aires que se avecinaban, o sea por lo que fuere.

Fue elegido por éste como Gobernador provisorio desde el día siguiente a

la caída de Rosas, y presintiendo que la soberanía de la nación que tantos años

sostuvo, había fenecido sin más, no dudó en ser más ‘papista que el Papa’ y

decreta la confiscación de sus bienes de su ,hasta hace horas, Gobernador,

inaugurando lo que se ha visto a lo largo de nuestra historia hasta hoy día:

los llamados ‘panqueques’ políticos

que sin rubor alguno no vacilan en borrar de un santiamén 30 años de

declaraciones y principios contrarios.

Entonces, Vicente López y Planes designado Gobernador provisorio de

Buenos Aires por Urquiza –que quería atraerse a los antiguos federales-,

manifestó que el Restaurador habíase apropiado de ingentes sumas del erario

público, descalificando su moral y conducta durante toda su gestión, a la par

de denunciar al Restaurador como un criminal sangriento diciendo sobre éste

–sin sonrojarse un ápice- el 16 de Febrero

que “Aun dejando a la apreciación

de la Historia y del mundo los crímenes sangrientos de Juan Manuel de Rosas,

como también los males que en orden moral ha inferido al país, no es posible

prescindir delos perjuicios materiales que tan profusamente ha derramado sobre

él, A este género pertenece la dilatada serie dilapidaciones y apropiaciones

para sí mismo de los cales públicos, con que tan sin pudor aumentaba su fortuna

particular, a la vista del pueblo mismo a quien sin embargo forzaba a exaltar

su mentida pureza…. .

“El gobierno no se

fija por ahora en los hechos de ese hombre, considerado como mal administrador,

es decir, no se fija en la arbitraria y nociva inversión hecha de gran parte de

esos caudales en objetos y miras abiertamente contrarias al bien público,

encaminadas a corromper a los hombres, ya perpetuar su poder, perpetuando

guerras funestas e injustas; al mismo tiempo que se desatendían completamente

obligaciones sagradas, y se abandonaban establecimientos indispensables en los

pueblos civilizados.

“Más al apropiarse

el primer magistrado de un pueblo, de los fondos que representan el sudor de

éste, no es administrar bien ni mal, es hurtar y robar con circunstancias muy

agravantes…. Bajo este respecto, D. Juan Manuel Rosas es meramente un deudor

público, obligado a la restitución y subsanación de perjuicios.

“No entra

seguramente en los principios del Gobierno el acoger la bárbara y antisocial

confiscación política, introducida en el país por aquel hombre; pero entra y

debe entrar el hacer reintegrar a aquel en lo posible, de todo aquello que fue

robado.

“Esta

determinación, ajustada a los principios generales que responsabilizan a todo

individuo que maneja fondos públicos, es tanto más justa y urgente en este

caso, cuanto más grande es el legado de embarazos fiscales, deudas, caos y

confusión que deja al país la administración dictatorial. Desgraciadamente, las

propiedades de este deudor, aunque numerosas y valiosas, sólo en una mínima

parte pueden satisfacer esta deuda inmensa: pero aunque respectivamente pocas,

forzoso es que en ellas se cumpla esta exigencia suprema de la justicia

pública" .

Este

compendio de falsedades y declaraciones llenas de hipocresía, pronunciadas por Vicente López y Planes y que se

encuentran en el Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, Libro

Trigésimo, 1851, Buenos Aires, Imprenta Americana, Calle Santa Clara 62, pág.

11, y que MARTÍ acertadamente nos trae al presente para no olvidar, revela la

naturaleza humana: ante la adversidad, en lugar de reconocer y valorar la

intensa actividad y los principios sostenidos durante más de treinta años, no

dudan en borrar de un plumazo esas tres décadas de vida y compromiso.

Desde

siempre, Rosas decía temer más a quienes lo rodeaban que a los unitarios,

quienes al menos se manifestaban abiertamente durante su gobierno, sin

disimular su intención de traicionar a la nación. En ese punto, tenía razón.

Vicente

López es solo un ejemplo más de aquellos supuestos federales acérrimos que, el

día antes del 3 de febrero, exigían la horca y la muerte de Urquiza y de todos

los “traidores a la Santa Federación”; pero al día siguiente se convirtieron en

fervientes panegiristas de esos mismos traidores que habían condenado tan

vehementemente, aceptando así un “puente de plata” y el olvido con tal de

sumarse a la nueva causa política.

Basta

analizar los párrafos de la declaración pública de Vicente López, quien buscaba

ganar el “perdón” de sus antiguos enemigos —ya sea por cobardía, por interés o

por cualquier otro motivo— para contrastarlo con el comportamiento de

Martiniano Chilavert, quien frente a circunstancias similares entregó su vida

antes que renegar de su patria invadida.

Vicente

López habla de “los crímenes sangrientos de Juan Manuel de Rosas”, “los males

morales que ha inferido al país” y “los perjuicios materiales que tan

profusamente ha causado”.

Parece

que el ilustre creador de nuestro himno nacional no supo ver, durante casi

treinta años de intervención política al lado de Rosas —hasta el mismo día de

Caseros—, la verdadera dimensión de esa obra y de ese legado.

‘La dilatada serie

dilapidaciones y apropiaciones para sí mismo de los caudales públicos, con que

tan sin pudor aumentaba su fortuna particular’.

La misma reflexión anterior cabe. Y además, la declaración –sin pruebas

algunas hasta el día de hoy- sobre supuestas apropiaciones de caudales públicos

cuando es reconocido, aun a desgano, por los propios Unitarios triunfantes que

Rosas fue un obsesivo y puntilloso cuidador de los dineros públicos estando

todo ello puntillosamente documentado.

Y que las inversiones de esos caudales públicos estaban ‘encaminadas a corromper a los hombres, ya perpetuar

su poder, perpetuando guerras funestas e injustas’….‘Más al apropiarse el

primer magistrado de un pueblo, de los fondos que representan el sudor de éste,

no es administrar bien ni mal, es hurtar y robar con circunstancias muy

agravantes’.

Miente nuevamente Vicente López, (hombre falto de memoria, por lo puede

apreciarse), al imputar el uso de los dineros públicos para perpetuarse en el

poder. Sabido es que el Restaurador fue llevado a la rastra por el pueblo todo,

y de toda clase social, al poder el cual fue ordenado legalmente por la Sala de

Representantes..

Además, las guerras fueron impuestas por las potencias extranjeras como

el Brasil, Inglaterra, Francia, la Confederación Peruano-Boliviana del Gral.

Santa Cruz, por los Unitarios –la mayoría autoexiliados por propia decisión y

voluntad- que atacaban rabiosamente como tábanos y en forma permanente con un

odio masónico, a la Confederación Argentina.

“No entra

seguramente en los principios del Gobierno el acoger la bárbara y antisocial confiscación

política, introducida en el país por aquel hombre; pero entra y debe entrar el

hacer reintegrar a aquel en lo posible, de todo aquello que fue robado “

Esta

pléyade de dobleces revela finalmente la verdadera intención oculta de Vicente

López: lograr la confiscación de todos los bienes del Restaurador. Confiscar

es, en esencia, sinónimo de robar.

Bienes

que, como se ha demostrado a lo largo de la historia, fueron legítimamente

adquiridos por Rosas, quien además aportó en muchas ocasiones, de su propio

peculio, fondos al erario público para cubrir las necesidades derivadas de las

constantes guerras y conflictos, tanto externos como internos, que enfrentó el

soberano gobierno de la Confederación Argentina.

Se le

imputa a Rosas la confiscación de bienes, pero la profusa documentación

histórica —respaldada incluso por los historiadores más críticos— demuestra que

el Restaurador de las Leyes no confiscó, sino que embargó bienes,

meticulosamente contabilizados hasta en el más mínimo detalle, pertenecientes a

los sediciosos que atentaban contra la soberanía nacional. En muchos casos,

dichos bienes fueron devueltos posteriormente, acompañados incluso por los

intereses acumulados a lo largo del tiempo, en relación con el ganado y las

cosechas.

Rosas no era una persona que fácilmente se encolerizara. Pero una de

esas excepciones que lo sacaron de quicio –lo que demuestra las falsedades que

se le imputaban- fue en una entrevista que en Southampton le hiciera el

periodista chileno Salustio Cobo, y que cita oportunamente MARTI, diciendo que

tanto Chile como todos los gobiernos de América “…han permitido que se me confisquen mis bienes, cuando yo no he

confiscado los de nadie. ¡Represalias!

dicen. Yo lo único que decreté fueron embargos temporales, mientras los emigrados

se mantenían en estado de rebelión contra el gobierno…i Que yo he robado! I Falso, paisano! Ahí tengo documentos de todo lo que se ha gastado en mi

tiempo, así todos han sido otorgados por los mismos que están gritando contra

Buenos Aires. Día llegará que yo les pruebe que me acusan a mi por sumas que

ellos, y solo ellos, han recibido. Mío propio y no de nadie es lo que

confiscan".

La contradicción radica en que de la mano de Vicente López se hace lo

contrario a lo que se le imputa a Rosas: se le confisca sus bienes cuando la

nueva Constitución que supuestamente iba a ser la panacea de la justicia, lo

prohibía. La máscara de civilización y progreso había sido quitada…Los

delincuentes de frac podían finalmente descansar sobre las ruinas humeantes de

la soberanía eliminada.

Es que como bien dice el citado autor CHIVILÓ, con el dolor lógico que

se trasunta en sus palabras, que el ensañamiento sobre Rosas se profundizó

desde el mismo 3 de Febrero de 1852 armando una historia falsificada a fin de “….presentarlo ante las futuras generaciones

como un monstruo execrable, con lo cual justificarían su propio proceder como

aliados a los gobiernos enemigos y oposición a su gobierno, borrando todo lo

que se pudiera de lo real acaecido y recreando una ‘historia‘ o como se diría

en la actualidad una ‘memoria‘ o un ‘relato‘, totalmente parcializada y

distorsionada de lo que habían sido los hechos sucedidos.

“Y así fue…

durante más de un siglo, en el cual las distintas generaciones de argentinos

fueron educados con esa ‘historia‘ llamada ‘oficial‘, distorsionada y

mentirosa, construida por los vencedores de Caseros, reconocido por Sarmiento

en carta a José María Ramos Mejía, cuando este estaba escribiendo ‘Neurosis De

Los Hombres Célebres En La Historia Argentina’, le decía: ‘-Prevendríamos al

joven autor que no reciba como moneda de buena ley todas las acusaciones que se

han hecho a Rosas; en aquellos tiempos de combate y de lucha.- ‘..’Historia’

que fue repetida y machacada año a año a cada argentino, prácticamente desde la

cuna, desde la infancia en la escuela primaria hasta la adultez en la

universidad, transmitida hasta el cansancio a través de la prensa y los medios

de comunicación y denostando con los más variados epítetos a quienes osaran

controvertirla”.

Es de tal modo que cuando Rosas marchaba hacia Gran Bretaña, el sobrino

de Manuel Moreno, Mariano Moreno (h) hijo de Mariano Moreno, le escribe a

su tío que estaba en aquellos lares para comentarle la suerte de las armas de

gobierno y el triunfo de Urquiza.

Comenta MARTÍ, que al saber el embajador Moreno del triunfo de Urquiza,

previsoramente le dice a su sobrino en carta del día 8 de Abril "Dios

te protege como protege siempre al que padece injustamente: porque cuando me

escribías (...) bajo la ansiedad que te inspiraba la cercanía de las tropas de

Urquiza a los atrincheramientos de Rosas en los Santos Lugares y esperabas la

decisión de este negocio, hacía tres días que las puertas de la patria se

abrían para recibirte después de un destierro de 13 años y que el opresor

injusto corría a la mar en un buque extranjero en busca de asilo"

Claro

está que tío y sobrino no compartían las mismas ideas políticas: el sobrino de

Manuel Moreno se había exiliado en Montevideo durante el rosismo para combatir

al gobierno de la Confederación, siendo uno de los más fervientes unitarios en

lucha contra Rosas.

Sin

embargo, resulta curioso observar cómo, con los nuevos aires políticos, Manuel

Moreno afirma en una carta que su sobrino “padece injustamente” por culpa del

“opresor injusto” —es decir, Rosas.

Este

distinguido funcionario y diplomático de la Confederación Argentina, que

durante décadas defendió los intereses de la nación en tierras extranjeras bajo

el gobierno del Brigadier General Rosas, no tuvo reparos, dadas las circunstancias,

en imputarle a su propio gobierno recientemente vencido que su sobrino sufría

un destierro injusto —recordemos que Mariano Moreno (h) combatía a su propio

país para derrocar al legítimo gobierno de Rosas— y que, según sus palabras,

Rosas era “opresor injusto”.

Para

Manuel Moreno, funcionario durante muchos años del gobierno de su país,

derrocado apenas horas antes por un gobierno extranjero —Brasil— aliado con los

unitarios traidores a su tierra, ese gobierno nacional pasaba a ser “opresor

injusto”. Difícil de creer y aún más difícil de digerir.

Ayer como

hoy, siempre hubo quienes vivieron al calor del poder y, cuando éste

desaparecía, se acomodaban sin el menor remordimiento a los nuevos gobernantes,

borrando de un plumazo cualquier vestigio de sus ideas y posturas políticas

anteriores.

Así,

junto a Vicente López, el General Mansilla —nos guste o no— entró a Buenos

Aires pocas horas después de la batalla de Caseros, acompañado por las tropas

de Urquiza, supuestamente para mantener el orden en la ciudad, mientras sus

antiguos camaradas, como Martiniano Chilavert y Martín Santa Coloma, eran

fusilados y degollados tras rendirse. Tal vez poco podía hacer Mansilla, pero

su sentir quedó reservado en su fuero íntimo.

En la

confiscación de los bienes de Rosas intervinieron directamente tanto Vicente

López, ahora convertido en “antirrosista” ocasional junto a su enemigo de

décadas, Valentín Alsina, ambos unidos en ese hecho. Dios los cría...

Por otra

parte, otros optaron por el mal menor y, ante hechos irreversibles, se

alinearon con Urquiza: Lorenzo Torres, Baldomero García, Pedro de Angelis,

Eduardo Lahite, Estévez Sagüi, Hilario Lagos, Jerónimo Costa y parte de los

restos de los “rosistas”, quienes obtuvieron cargos públicos importantes y

comenzaron a combatir contra Buenos Aires, que se había separado del resto del

país, junto a Mitre y lo más rancio del unitarismo a la cabeza.

Otros

antiguos “rosistas”, como mencionamos, optaron por un sentido “porteñista”,

eligiendo la alianza con los unitarios que se apoderaron del gobierno, el

comercio y la prensa de Buenos Aires, porque compartían intereses comunes.

En fin,

tras la caída de Rosas, una enorme “desmemoria” se apoderó de casi todos los

aduladores que antes fueron rosistas, algunos agrupándose detrás de los

unitarios redivivos y otros tras la figura de Urquiza, ya sea por interés,

miedo o “practicidad”, según palabras de Vicente López.

En efecto, CHIVILÓ dice que “…el

11 de setiembre de 1852 se había producido una revolución en la provincia de

Buenos Aire, promovida por unitarios (entre otros, Vélez Sársfield, Alsina,

Mitre, etc) que con anterioridad se habían unido a Urquiza en su lucha contra

Rosas, pero que ahora se habían puesto en su contra y también contra el

gobierno provincial impuesto por el entrerriano; en esa revolución participaron

también antiguos rosistas. Se produce así la secesión de la provincia -o sea su

separación del resto de las provincias hermanas unidas en la Confederación- y

se erigió como un nuevo estado autónomo y prácticamente independiente: el

Estado de Buenos Aires, ya que tiene constitución, ejército y gobierno propio.

Se encuentran así, enfrentadas por una parte, el Estado de Buenos Aires y por

la otra, la Confederación Argentina, con capital en la ciudad de Paraná.

Alberdi se pondrá del lado del director provisorio Urquiza y condena la

"separación desleal de Buenos Aires".

Ese enfrentamiento

origina una nueva guerra civil que durará diez años. En 1854, el ya Presidente

Urquiza (primer presidente constitucional argentino), designó a Alberdi como

ministro plenipotenciario de la Confederación Argentina, en misión diplomática

ante distintos países europeos-para evitar el reconocimiento de éstas al Estado

de Buenos Aires-, el Vaticano y también en España, donde debería también obtener

el reconocimiento de la Madre Patria a la independencia argentina.

Respecto a los temores luego de la caída de Rosas, una carta de Mercedes

Ortiz de Rozas, hermana de J.M. escrita a Manuelita cuando estaban ya exiliados

en Inglaterra nos da una reflejo del ambiente social en Buenos Aires contra los

federales.

Enrique ARANA (h) nos lo cuenta extraído de una carta en poder del señor

Taullard y citado en el diario “La Razón” del 15/12/1919

“Mercedes, casada

con el doctor Miguel Rivera, descendiente del inca Atahualpa, que escribía el

año 1856 a Manuelita, dándole cuenta de los acontecimientos producidos en el

país :

"Los últimos

y tan desgraciados sucesos acontecidos aquí me han muerto -dice en carta de

marzo 31 -.He sufrido mucho, mucho., amiga mía. Tú sabes cómo yo quería a

Jerónimo Costa, podrás valorar lo que habrá sufrido mi espíritu viéndolo

sacrificar tan cobardemente.

“Ahora tenemos

Constitución, y ésta ha sido violada; el gobernador, sin tener las

extraordinarias, ha hecho fusilar de su orden a un general de la Nación, sin un

consejo de guerra y del modo más aleve. ¡Pobre Costa!. En fin, amiga, ha vuelto

el año 28, en que Lavalle fusiló de su orden al gobernador Dorrego. Aquí los

Varela me han "guaceado" -añade -.pusieron en uno de los "hechos

locales" de su diario: ‘La noble dama que ha gastado 4000 pesos, en el

cajón para Costa, será con el objeto de mandárselo al degollador Oribe, para

que le cante un responso’.

“Doña Mercedes

Rosas de Rivera solicitó del gobernador Obligado licencia para recoger el

cadáver del heroico defensor de Martín García, que se encontraba tirado,

después de habérsele descuartizado. .Esta señora le dió sepultura, y con tal

motivo fué objeto de befas increíblemente toleradas en una época en que

presidían el gobierno los hombres cultos, que combatieron los excesos de don

Juan Manuel.

“En la carta

citada, agrega la señora de Rivera algo pintoresco, que revela su temple y la

degradación de la época que aún se vivía:

"Vinieron a

darme serenata, escribe, y les tiré con grandes pedazos de carbón de piedra, y

jugué con ellos Carnaval, pues recibieron toda la¡ agua del baño que tenía

Miguel arriba, ya más, les grité con voz de soldado: "Viva la nueva

Mazorca, vivan los nuevos Cuitiños, Parras y Troncosos.

“Y les advierto

que si me rompen algún vidrio les meneo bala. Entonces se fueron los

"gallinas", flojos y cobardes: cuando encuentran energía, ceden.

Estos son, mi amada amiga, los tristes sucesos que han tenido lugar en estos

últimos tiempos. En casa de mi compadre Terrero también les gritaron ‘Muera la

Mazorca’ y les rompieron los vidrios. En lo de Arana fue más que en ninguna

parte. A la pobre Pepa Gómez le tocaban a degüello y le gritaban horrores.

Hasta en la casa de la santa de Mariquita Rosas, en lo del cónsul Merelles y

(asómbrate), hasta en casa de don Vicente López, le han gritado mueras y le han

roto vidrios”

En cuanto

a los lazos familiares, conviene recordar que Felipe Arana era concuñado de Rufino de Elizalde. La esposa de Arana

era hermana de la esposa de Elizalde, quien inicialmente fue un ferviente

federal para luego convertirse, tras Caseros, en una especie de Robespierre.

Además,

Arana era tío segundo del propio Elizalde.

Rufino de Elizalde fue en

otro tiempo un rosista que, amparado por el “establishment” rosista, llevó la

vida social de sus contemporáneos. Desde joven asistía a las tertulias de las

damas porteñas de la patria federal, tal como lo reconoce el liberal y masón

confeso Herrera Vegas, quien señala que en esos años Elizalde frecuentaba San

Benito de Palermo, junto a invitados de Manuelita Rosas, entre ellos su amigo

Bernardo de Irigoyen.

Sin

embargo, antes de Caseros no dudó en pasarse silenciosamente a las huestes de

Urquiza —lo que hoy se califica como “traición”— para derrocar al legítimo

gobierno de Rosas. Luego de Caseros, se convirtió en un enconado detractor de

J.M. Rosas, manifestando un odio persistente hacia él, como señala González

Arrili, quien reconoce esta actitud sin criticarla, fiel a su ideología

liberal.

La

falsificación de la historia, distorsionando los hechos acontecidos y los

caracteres de quienes actuaron en nuestra historia, puede observarse claramente

en el caso de Elizalde. Así lo expone, sin rubor alguno, Goñi en un ensayo

escrito para el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, donde

afirma:

“La integridad

moral e intelectual de Elizalde y su ordenada y decorosa vida lo preservaron de

las controversias históricas. Su recta actuación personal y política lo

destinaron a las páginas serias de la historia. Sus palabras e ideas viven en

su archivo personal y en sus artículos periodísticos, particularmente los que

publicara en “La Nación”…..

“Desde la Batalla

de Caseros, Elizalde se convirtió en asesor, amigo y confidente íntimo de

Bartolomé Mitre. Ambos se caracterizaron por la lucidez política y el

sentimiento humanitario que mostraron ante la situación creada por la

revolución porteña del 11 de septiembre de 1852”

Elizalde

fue el epítome de la doblez de espíritu, y estuvo lejos de ser una persona al

margen de las controversias históricas. Es cierto que, desde la Batalla de

Caseros, se refugió bajo el ala de los vencedores, al igual que Mitre,

comportándose como un cobarde supino que “olvidó” en un solo día todo su pasado

de fidelidad a la Confederación Argentina y a Rosas.

Este

federal y rosista durante tantos años, como tantos otros, no dudó en

convertirse en tenaz enemigo del antiguo régimen para salvar su pellejo y sus

bienes; fue uno de los jacobinos que, cargados de odio, llenaron después de

Caseros las páginas de nuestra historia con sus discursos y acciones.

Al

respecto, Carlos Martínez, historiador citado por Martí, señala: “¡Qué esfuerzo el de Rufino de Elizalde al

elaborar tan vehemente discurso contra Rosas! Solo así podía purificarse de su

pasada adhesión al ex gobernador e integrarse respetablemente en el

antiurquicismo”.

Esta

traición no escapaba al juicio de tantos supuestos “rosistas” que luego de

Caseros fueron condenados a los ojos del exministro de Economía y fiel amigo de

Rosas, José Roxas y Patrón, quien en carta a Rosas del 31 de enero de 1858,

citada por Martí, le dice:

“Al fin ha

conocido V.E. sus pretendidos amigos. Los conocía yo. Si hubieran sido otros

hombres V.E. habría sido el personaje de su siglo porque atendida su posición y

las circunstancias, poseía además las cualidades necesarias para llenar una

misión de primer orden en beneficio de la humanidad.

“Nuestra patria

habría llamado la atención del mundo y de la historia. Hubiéramos cruzado los

trastornos que han tenido lugar en Europa desde el año 48. Aliviado a

Inglaterra cuando el hambre de Irlanda, ganando una gran población, sin que nos

costase nada.

“Y acabado no solo

con el comercio de esclavos sino con la esclavitud misma en una gran parte de

nuestro continente. En fin, hoy seríamos una Nación respetable con un gobierno

sólido, reconocido y sostenido por otros gobiernos, que pueden llamarse tales”.

Podemos

conocer a este político por su capacidad para comprender los hechos y su

sabiduría al vislumbrar lo que podría haber sido la Confederación Argentina y

el propio Rosas, si el gobierno no hubiera sucumbido en la batalla de Caseros,

no solo debido a la invasión extranjera, sino también por las traiciones

internas que sufrió el caudillo, perpetradas justamente por quienes durante

años sostuvieron y vivieron de los beneficios de la Confederación.

Roxas y

Patrón realiza una reflexión fundada al afirmar que, de haber triunfado la

Confederación Argentina en Caseros, la Argentina bajo el mando de Rosas se

habría consolidado aún más, y su destino de grandeza habría alcanzado

proporciones desconocidas en el concierto de las naciones. Además, comenta que

la posible abolición de la esclavitud en el continente —refiriéndose

puntualmente a Brasil— habría generado un cambio geográfico y un nuevo

equilibrio geopolítico, ya que la Confederación se habría expandido

territorialmente, incorporando con gusto los territorios “gaúchos”.

Podemos

resumir las defecciones de muchos después de Caseros con una frase que Felipe

Arana escribió en carta a un pariente suyo, su concuñado Francisco Antonio de

Belaústegui, en los albores del siglo XIX (28 de junio de 1817), con un claro

sentido práctico, digno de ser recordado al respecto:

“Al fin es preciso

acomodarnos a la época que nos toca vivir, excusando en lo posible los

disgustos y amarguras que pueden sobrevenir a nuestras familias”.

Así se escribe la historia y estos hechos permiten comprender

circunstancias que de lo contrario a veces sería difícil entender.

III.-FAMILIARES DE

JUAN MANUEL Y SU POSTURA LUEGO DE CASEROS

Respecto a los familiares de Juan Manuel podemos decir lo siguiente:

Es de destacar que a J.M. no se

le escapaba a su mirada la actitud de muchos parientes respecto a lo que

sentían por él. En especial referido a su nuera casada con su hijo Juan

Bautista.

En carta a Josefa Gómez del 20 de Noviembre de 1867 le dice:

“No sería extraño

fuese Mercedes Fuentes, quien sin conocer el mal que me hace, me lo siga

haciendo como otros, que ya me trae hecho y que continuará haciendo, en lo que

tiene poca parte Juan, que lo consiente”.

Una disculpa al hijo sin mucho convencimiento, como se vio en su

testamento.

Sobre el tema resume RAED, escritor con sus soles y sombras:“La actitud de su familia era lo que más le

irritaba, acusando a su nuera Mercedes Fuentes (noviembre 20 de 1867).

Justamente el hijo de Juan y de Mercedes, viajó con sus padres a Inglaterra

acompañándolo, Juan Manuel [ León],

regresó al país, se empleó en una casa inglesa, luego dedicado a la actividad

ganadera, actuando en política, fue diputado nacional y senador, falleciendo en

La Plata en 1913, cuando desempeñaba la gobernación de la provincia. Nunca recordó

a su abuelo”.

Todos los hermanos de Rosas —la mayor, Gregoria; Prudencio; Gervasio; Mercedes; Andrea; María, conocida como Mariquita; Manuela; Juana y la menor, Agustina,

apodada "la belleza de la confederación"— pudieron continuar

desarrollando sus vidas con normalidad, conservar sus bienes y nunca fueron

molestados en su día a día.

Sin embargo, el trato que mantuvieron con Rosas tras su caída fue

diverso. Los cinco primeros se desentendieron de J.M. y nunca le enviaron ayuda

económica alguna, abandonándolo a su suerte en Inglaterra, más allá de algunas

cartas. Esta actitud de algunos de sus propios hermanos le causó una profunda

tristeza, ya que le resultaba difícil comprenderlos o quizás simplemente

prefirió no hacerlo. Por otro lado, sus hermanas Agustina, María, Manuela y

Juana intentaron brindarle apoyo económico cuando les fue posible.

La paradoja de que muchos descendientes y parientes de Rosas fueran, en

realidad, 'antirrosistas' a pesar de

que J.M. y su nación habían sido derrotados y humillados por Brasil y sus

aliados, tiene una explicación poco conocida. La respuesta podría residir en un

conjunto de causas y situaciones convergentes que desembocaron en esta postura.

1) Gregoria

La hermana mayor, de nobles sentimientos, estaba casada con Felipe

Ignacio Ramón Ezcurra Arguibel (hermano de Encarnación), llevó una

vida austera, dedicada al hogar. Se destacó por su generosidad,

mereciendo de don Valentín Alsina, el calificativo de anciana venerable.

Sin embargo, Si bien no se peleó con su hermano el Gobernador, nunca lo ayudó

en el destierro de manera alguna.

Tal vez recordando el hecho de su sanción por el Gobernador por un

acontecimiento en el cual la susodicha se vio involucrada, como fue el haberse

quedado con un caballo que no le pertenecía y que, enterado J.M., la mandó a devolver

el caballo, a apercibirla en forma furibunda y a reconvenir al Alcalde de Pilar

que lo consintió.

Asi se expresa J.M. en carta enviada al Juez de Paz de tal localidad y

que relata Juan Manuel BERUTI:

"El juez de

paz de la parroquia del Pilar dio cuenta al señor gobernador de algunas

tropelías que había hecho su señora hermana, doña Gregoria, mujer de don Felipe

Ezcurra, a algunos vecinos de la parroquia, y la contestación al juez del señor

gobernador, que llegó a mis manos una copia que me facilitó un vecino a quien

se la dio el juez, es la siguiente.

"Señor juez

de paz de la parroquia del Pilar. Buenos Aires febrero 19 de 1844. Al alcalde

del cuartel 47 don Francisco San Martín. El juez de paz que firma con fecha de

ayer ha recibido un decreto de su excelencia el excelentísimo señor gobernador

de la provincia brigadier don Juan Manuel de Rosas del tenor siguiente. Febrero

17 de 1844. Vuelva al juez de paz de la parroquia del Pilar para que cumpliendo

con sus obligaciones quite por la fuerza el caballo, lo entregue al que lo

cobra con suficiente poder y haga saber a doña Gregoria Rosas el serio

desagrado del gobernador de la provincia por su avanzada, atrevida, insolente

conducta, y que será tratada como merece, si vuelve a faltar en lo menor a los respetos

debidos por las leyes a las autoridades; y respecto del alcalde, reconvéngasele

severamente, por haber dejado ultrajar y atropellar brutalmente la autoridad

que inviste sin haber llenado sus deberes. Hágase saber por el enunciado juez

de paz esta resolución al indicado alcalde; y a doña Gregoria Rosas,

apercibiéndose a ésta seriamente en orden a su conducta ulterior; y lo

transcribe a usted para conocimiento, y dejar cumplida la superior disposición.

Dios guarde a usted muchos años”.

Como puede verse, en el Gobierno de ‘Tirano’ Rosas, todos eran iguales

ante la ley, incluidos todos sus familiares.

2) Andrea, hermana de J.M estaba casada con Francisco

Braulio Saguí de Lamadrid, miembro de una

familia eminentemente unitaria. Estos tuvieron una hija, también llamada

Andrea, que se casó con un hermano del Gral. Mitre: Federico Mitre.

Recordemos que el Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid, héroe de la

independencia, si bien era unitario, se puso a las órdenes de Rosas en cierto

momento, para ofrecer su espada a fin de combatir a los franceses en su

bloqueo. Lamentablemente, al igual que otros, luego se dio vuelta nuevamente y

combatió a Rosas (quien, valga el dato, era padrino de dos de sus hijos).

A Braulio Saguí de Lamadrid se le había ofrecido que integrara el

Tribunal de Comercio, pero por el hecho de no ser federal, Rosas - que estimaba

a su cuñado- lo rechazó, dejando de lado el nepotismo característico de nuestra

historia hasta hoy en día.

Esta actitud puede haber ofendido de algún modo a Andrea, su hermana, y

explicaría porque tuvo un trato frío con J.M. y jamás lo ayudó económicamente

aun cuando éste lo necesitaba imperiosamente en el exilio.

Justificable la actitud de J.M. si consideramos también el hecho (no

tenido en cuenta por Mercedes Fuentes, mujer de Juan Bautista), que el

mencionado traidor Lamadrid, fue el encargado de ejecutar la orden de Lavalle

de fusilar a Manuel Dorrego, su amigo, lo que le suma a su carácter de traidor,

el de asesino.

En los tiempos en que Buenos Aires era una aldea, era común el

casamiento entre los miembros de las distintas familias distinguidas. Esta costumbre traía aparejadas disputas no

sólo sociales, sino también políticas, algunas de ellas sangrientas, como se ha

explicado.

3) Mercedes, hermana de J.M. estaba casada con Miguel Rivera, quien aparentemente fue

cesado de su cargo en la Universidad por no ser Federal. Esto nos lleva a pensar que tal situación

podría ser el motivo de su distanciamiento con J.M.. Si bien Mercedes se

comunicaba con Manuelita por cartas, nunca ayudó económicamente a su hermano

J.M.

4) Gervasio, su hermano. Fue mandado a

detener por J.M. por ser sospechoso de ser miembro de los Libres del Sur,

pretendida revolución de terratenientes.

Se vio obligado a huir al exterior en 1839. No sabemos con certeza si

estuvo implicado, ya que algunos autores lo niegan y otros, como su hermano

Prudencio, afirman que estaba entre sus partidarios. Lo que sí es indudable es que estaba en

contra del sistema de gobierno de su hermano. Con el tiempo Gervasio volvió al

país, pero la relación con J.M. nunca mejoró.

Era previsible que no le enviara dinero cuando estaba en Inglaterra.

Pero extrañamente, hubo dos personas que no ayudaron a Rosas en el

exilio y cuya actitud le causó sorpresa y dolor

5) Prudencio, su hermano, furibundo ‘rosista’

y jefe militar. En palabras de Roberto D. Mûller: “Por demás extraño es que no se hayan conservado datos sobre algún apoyo

financiero que pudiera haberle prestado Prudencio a su hermano, más aun cuando,

llegado a Europa, se estableció primero en Lisboa, pasó luego a Cádiz y finalmente

se radicó en Sevilla, donde llevó una vida dispendiosa, en un palacio de la

calle de San Vicente, relacionándose con la mejor sociedad andaluza, a la vez

que trababa amistad con el Duque de Alba, Eugenia de Montijo y el Duque de

Montpehsier. Viajó también a Madrid y a Paris, y llegó a conocer a Napoleón

III. Falleció el de julio de 1857 en Sevilla, dejando una gran fortuna.”

El autor citado se pregunta, y con razón, sobre Prudencio: “Estando en Europa, ¿no tuvo interés

alguno en visitar a su hermano o en provocar al menos un encuentro entre

ambos?, No le debía acaso cargos, tierras y fortuna? Así como viajó por

Portugal, España y Francia, ¿No pudo llegarse basta Southampton, para ver una

vez más a don Juan Manuel? Estas preguntas quedaran posiblemente sin respuesta,

como también la que podríamos hacemos ahora: ¿Por qué Rosas, tan proclive a

proclamar la ingratitud de sus familiares y amigos nunca pronunció una queja en

contra de su hermano Prudencio?

Preguntas sin respuestas que puedan certificarse de modo alguno.

6) María Josefa

Ezcurra, inexplicablemente no lo ayudó en el exilio. Fue en su momento ‘rosista’ de primera línea y ferviente defensora del gobierno de su

cuñado. Era una mujer de enorme fortuna.

No es un dato menor, considerando que J.M., para tapar el deshonor que

aconteció cuando tuvo un hijo con Manuel Belgrano, lo adoptó y le dio su

apellido.

Ante tamaña desconsideración J.M. le escribió desde Inglaterra,

llamándola ‘ingrata’ entre otros

adjetivos, por haberle dado la espalda cuando más la necesitaba.

7) J. Bautista

Pedro Ortiz de Rozas, su único hijo varón. Fue una personalidad gris,

taciturna, algo oscura políticamente hablando, y que no tuvo participación

política alguna en la época de su padre.

Vivió prácticamente a la sombra de éste, quien no sólo nunca lo tuvo en

consideración, sino que además lo subestimaba en su capacidad:

Tenía buen corazón, era amigo de sus jóvenes amigos (aunque estos fueran

unitarios, no hacía distinción ideológica en cuanto a sus afectos) y fue muy

querido por su hermana Manuelita y por su abuela Agustina López Osornio, madre

de J.M.

Su situación política y financiera en el exilio hizo que J.M. se

mantuviera triste y preocupado en

extremo, y ello podría haber coadyuvado a descuidar a su hijo J. Bautista y a

desentenderse aún más de su nieto, J. M. León.

Sobre todo porque, como se sabe, J.M. no era precisamente una persona

muy demostrativa en el momento de expresar sus sentimientos íntimos.

No es posible afirmar que J.M. no haya querido a su hijo J. Bautista,

aunque sólo le haya demostrado su afecto en el escaso intercambio epistolar que

mantuvieron cuando éste fue a vivir a Brasil en el año 1855, donde permaneció

algunos años antes de irse finalmente a Buenos Aires

Según puede deducirse de sus cartas, la distancia que Rosas mantuvo con

J. Bautista pudo haber sido producto de la subestimación y desilusión que éste

le había provocado. Tal vez J. M. no

pudo apreciar cómo era realmente su hijo varón ni reconocer sus valores y

capacidades., Por el contrario, siempre lo desaprobó por no ser parecido a él

mismo; en definitiva J. Bautista no era COMO ÉL HUBIERA QUERIDO QUE FUESE.

Actitud parental bastante frecuente aún en nuestros días.

J. Bautista era una persona afable, a quien sobre todo le atraía la vida

de la ciudad: las mujeres, el teatro, el circo (se encandilaba con la destreza

de los magos), las fiestas… Disfrutaba con todas las actividades sociales, y se

mostraba totalmente ajeno a la política.

Analicemos un dato tal vez menor, pero que resulta muy gráfico al

respecto.

En una oportunidad, Rosas le había cedido a su hijo J. Bautista como

adelanto de herencia, algunos campos que pertenecían a Encarnación Ezcurra para

que los administrase. Éste no supo o no

quiso hacerlo, en parte debido a que no le no le interesaba en absoluto vivir

permanentemente en el medio rural, ni administrar sus campos, ya que le atraía

la vida de la ciudad.

Como esos campos daban pérdida, y J. Bautista no quería seguir

haciéndose cargo de éstos, J. M. se vio obligado a comprárselos, abonándole lo

que correspondía, y en su lugar designó como administrador a su hijo adoptivo,

Pedro Rosas y Belgrano.

Rosas consideró el pago realizado como un adelanto de la herencia para

su hijo. Esto se vio reflejado en su

primer testamento del 28 de agosto de 1862.

En La Clausula 9na. Dice

“A mi hijo Juan

Ortiz de Rosas, entregué al poco tiempo luego del fallecimiento de su Madre,

todo lo que le tocaba por Herencia Materna –Consistía en las Estancias

“Encarnación” y “San Nicolás”, con veinte leguas de tierra cuadradas, cinco mil

ochocientas cabezas de ganado vacuno, de año arriba, incluso lo que ya había

recibido antes en el Azul, y los caballos, yeguas, ovejas, útiles y demás

correspondientes. Se recibió también de un terreno sobre el Riachuelo en la ciudad

de Buenos Aires, en la parte interior, con los fondos hacia la convalecencia,

cuya superficie tiene cómo de noventa a cien, o más cuadras

cuadradas. Posteriormente se las compré sabiendo yo que Juan estaba

próximo a vender esas veinte leguas cuadradas, se las compré, y pagué a mi

dicho hijo Juan, en cuatrocientos mil pesos, esas mismas referidas veinte

leguas de tierra cuadradas, correspondientes a las Estancias “Encarnación, y

San Nicolás”. –Y los ganados con sus poblaciones, los compré al Sr. Dn. Simón

Pereyra, a quien los había ya vendido dicho Juan”.

El disgusto de Rosas hacia J. Bautista se hizo más evidente en una

modificación o codicilo hecho el 22 de junio de 1873 que en su Cláusula 6ta,

dice:

“En cuanto a la

clausula 9ª, agrego, que además de lo referido en ella, recibió mi hijo Juan la

Estancia en el Azul, que vendió a Dn. Pedro Rosas Belgrano; cincuenta mil pesos

importe de la que compró en la Matanza; quince mil pesos cuando estuvo en el

campamento de los “Santos Lugares”. - “Que la casa que ocupó algunos años,

desde su casamiento, era mía, habiéndola recibido amueblada; y que también

durante los años que la ocupó gratis, comió en mi casa con su Esposa en la mesa

de mi familia”.

Analizando lo expuesto precedentemente, podemos sacar algunas conclusiones.

J.M.,

junto con su hijo adoptivo Pedro, tuvo que recomprar a regañadientes los campos

que le había entregado a J. Bautista. Consideró el dinero que le entregó por la

recompra como un adelanto de su herencia. En su testamento de 1862, no le cedió

ninguna propiedad a J. Bautista; únicamente le otorgó la mitad de sus libros,

mientras que la otra mitad quedó en manos de Manuelita.

El

disgusto de J.M. con su hijo se hace aún más evidente cuando en la modificación

testamentaria de 1873 remarcó que la casa que Juan Bautista había ocupado desde

su matrimonio con Mercedes era de su propiedad.

Sin

embargo, el Restaurador especificó que J. Bautista nunca había pagado nada por

ella, ni siquiera por el mobiliario, y llegó a destacar que la familia de su

hijo había comido gratuitamente durante años en su mesa.

Estos

documentos evidencian los sentimientos ambivalentes de J.M. hacia su hijo y,

por extensión, hacia su nuera Mercedes, quienes no pasaron desapercibidos para

ella.

Además,

seguramente —y como veremos más adelante— el fusilamiento de Ramón Maza, esposo

de Rosa Fuentes Arguibel (sobrina de la esposa de Rosas, Encarnación Ezcurra, y

cuñada de su hijo varón), por orden de Rosas, no hizo más que aumentar la

distancia afectiva con J.M.

La

cercanía que J.M. mostraba hacia sus nietos Rodrigo Tomás y Manuel Máximo

(hijos de Manuelita y Máximo Terrero) era mayor —aunque tampoco excesiva— y

quedó reflejada en su testamento. Sin embargo, no hizo lo mismo con su otro

nieto, J.M. León, hijo de J. Bautista, lo que evidenció nuevamente las

diferencias que mantenía entre sus hijos.

Por

su parte, Manuelita, en contraste con la actitud de su padre, sentía mucho

cariño por su hermano. Lo cuidaba, apoyaba y protegía en todo lo que podía.

8) Mercedes Fuentes y Arguibel (nuera de J.M.). Fue la mujer de J. Bautista y madre de J.

León. Nunca simpatizó con su suegro, a

quien detestaba principalmente porque su cuñado Ramón Maza (marido de Rosa)

había sido fusilado en 1839 por orden de Rosas por conspirar para derrocarlo,

junto a varios Unitarios y Federales traidores y a los franceses que bloqueaban

el puerto (Lavalle, Gral.Paz,

Carlos Tejedor, etc).

Manuel Vicente Maza, padre de Ramón, había sido asesinado el día

anterior, pero no es seguro si por federales exaltados por su traición al igual

que su hijo, o por unitarios que sospecharon que iba a arrepentirse para

salvarlo. La esposa de Manuel, Mercedes Puelma, ante tanta desgracia acabó

suicidándose. Ni su nuera ni J. Bautista, quien estuvo de parte de su mujer, se

lo perdonaron nunca

J. M. León Ortiz de Rozas, nieto de J.M. y hijo de J. Bautista, cuando

este tuvo que emigrar a Inglaterra junto a su padre, envió a su único hijo,

J.M. León, a estudiar a París, Francia. Allí, el joven pasó varios años, con

escaso contacto tanto con su padre como con su abuelo, con quienes mantuvo una

relación distante.

El nieto de Rosas siempre se mostró ajeno a las ideas de su abuelo —aún

más que su propio padre— e incluso llegó a rechazarlas. La causa de esta

actitud puede atribuirse a la conjunción de varios factores:

a) el escaso interés en política que siempre demostró Juan Bautista, su

padre;

b) el limitado contacto con su abuelo, quien nunca le mostró mucho

afecto y estaba sumido en sus propias desgracias personales y económicas; y

c) las ideas revolucionarias que seguramente influyeron en el joven J.M.

León durante su estancia en París.

Aunque no se justifican las actitudes de alejamiento por parte del hijo

y del nieto de Rosas, cabe señalar que J.M. tenía un carácter algo hosco y no

fue precisamente un padre ni un abuelo cariñoso y demostrativo. Siempre mantuvo

con ellos un trato correcto pero distante.

Desde el punto de vista personal, J.M. León

poseía una personalidad fuerte, era sumamente culto y dominaba varios idiomas.

Fue un hombre honrado, de gran prestigio.

No hay duda de que en su vida privada pudo haber sido un buen padre y

abuelo, cariñoso con sus nietos, honesto en sus relaciones familiares y lleno

de virtudes y capacidades, tal como me han transmitido.

Desde

el punto de vista ideológico, se puede decir que J.

M. León creció económica y políticamente bajo la protección y el influjo de los

unitarios, liberales y quienes lo valoraron y respaldaron.

Con

el paso de los años, fue consolidando su prestigio personal y político entre

varios unitarios que combatieron contra su abuelo, como Florencio Varela, los

Alsina, Mitre, entre otros, muchos de los cuales estaban vinculados a la

masonería.

La

masonería, donde “la fraternidad estaba por encima de la nacionalidad”, podría

explicar la huida de Urquiza tras derrotar a Mitre en la batalla de Pavón.

Asimismo, esta influencia masona también ayudaría a entender el ascenso

político y social de J. M. León, junto a otros masones como Sarmiento, Mitre y

Derqui.

Veamos el discurso de Mitre en 1868 a la delegación masónica

norteamericana en la ‘Logia Constancia':

"La Historia

política de la República Argentina, sus luchas y sus conquistas están

representadas en los cinco presidentes constitucionales que se cuentan en su

historia constitucional. La primera, la de Rivadavia fue la más fecunda de

todas... Los otros cuatro presidentes, Hermanos, se han encontrado una vez

juntos y arrodillados al pie de estos altares; el General Urquiza que acababa

de de serlo; el doctor Derqui que lo era entonces; yo que debía ser honrado más

tarde con el voto de mis conciudadanos y el Hermano Sarmiento, que va a dirigir

bien pronto los destinos de la Nación” (Del brindis pronunciado par el presidente Mitre en 1868 a la delegación

masónica norteamericana, en banquete ofrecido en la Logia Constancia, en

ocasión de la próxima asunción del mando por el Hermano Sarmiento- en ‘Arengas de Mitre’, edic. de La Nación,

Bs.As. 1902, T.I, pág.270)

Aunque,

según me aseguraron en el núcleo familiar, J.M. León aparentemente no había

sido masón, resulta evidente que, en aquella época, la mayoría del arco

político y social estaba vinculada o confraternizaba con la masonería.

Su

buena relación con estos círculos, junto a su innata capacidad, seguramente

facilitó su ascenso económico y político. Los hechos demuestran que se rodeó de

masones y de aquellos unitarios y federalistas renegados que contribuyeron a la

desgracia del país y de su abuelo.

Difícilmente

alguien que elogiará a J. M. de Rosas o a la Confederación en esas décadas

pudiera acceder a cargos públicos o políticos de alto rango.

Veamos los hechos a los que nos referimos:

.1-M.

León se dedicó tanto al comercio como a la política. Se alió con figuras como

Florencio Varela y Mitre, y fue socio de Alsina, quien fue el principal

ideólogo de la incautación ilegítima del patrimonio de su abuelo. Participó

valientemente en la guerra de la Triple Alianza contra los paraguayos, donde

resultó herido, combatiendo bajo las órdenes de Mitre, aliado a los brasileños

y al renegado y traicionero Urquiza.

Este

episodio seguramente debió ser profundamente lamentado por su anciano abuelo

desde Inglaterra, ya que, así como el Gral. José de San Martín le donara su

sable, Rosas tuvo la intención, el 17 de febrero de 1869, de legarle su propio

sable al mariscal paraguayo Francisco Solano López en reconocimiento a su

titánica lucha (una donación que posteriormente fue controvertida en su último

testamento). Esto evidencia claramente el concepto de Nación realmente

antifederal que sostenía J.M. León.

Urquiza había derrotado a Rosas en Caseros, pero esto no pareció

afectarle demasiado, ya que se desligó por completo de su abuelo. Durante el

período en que Urquiza dirigió el país, se rodeó de aquellos traidores que

habían contribuido a la Confederación y a Rosas, personajes responsables del

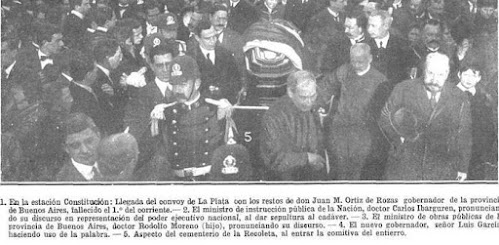

exilio forzado de su abuelo y de su pauperización, así como del sufrimiento